2020年度

カモン!新家紋

日本には、家柄を示すものとして家紋が代々受け継がれている。当初は主に公家や武家が使っていたが、江戸に入ると庶民の間からも家紋が生まれ、その結果として数千ものバリエーションが現代に伝えられている。円や四角の組み合わせだけでなく、松竹梅や雀、千鳥など動植物モチーフ、漁師網、カマ、ソロバンなどかつての家業に由来する文様も少なくない。

こうした家紋全般、確かにその家のルーツを表すものではあるが、それ故に重みを伴い現代では冠婚葬祭や伝統行事のような場でしか使いどころがないのが実際だ。

しかし家紋は、他所(よそ)様と被っていなければ複数持っていても何の問題ないという。となれば、より日常のパーソナルマークとして使える、現代風に翻案した家紋を「新発明」しても良いのだ。例えば橋や門、川など、苗字に含まれた字の情景物を図案化すればより名前と紋に関連性が生まれるし、電卓やスパナなど職業関連、音符やカメラなど趣味のものを織り込んでもいい。

ラインのやりとりに貼り付けて使ったり、シールを自分の持ち物に貼ったり、家紋よりもっとカジュアルに自身を表す新家紋、アリだと思います。

過去の教訓

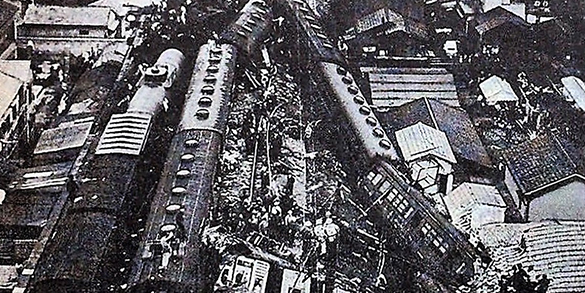

公共交通の安全策は、一朝一夕にできたものでなく、多くが過去の悲劇を教訓にしている。

1951年、国鉄(現JR)京浜東北線桜木町駅付近で、緩んだ架線と電車のパンタグラフが絡み火災が発生した。乗務員は事態の収集に忙殺されてしまい、一方で窓が大きく開かない型の電車の中で乗客は誰も手動ドアコックの存在を知らず、車外に出られないままの死傷者を多数生む悲劇に。国鉄ではこの事故を教訓として非常用ドアコックの表示を始めるようになった。

ところが1962年、今度は常磐線の衝突脱線事故でドアコックを使って外に出た乗客多数が、反対方向からの電車に跳ねられる(さらにその電車も脱線電車に衝突して転覆)という多重事故が発生した。これ以降、従来の警報装置を自動停止装置に格上げしたり、事故発生時に付近の全車両に停車指示が飛ぶ防護無線の開発が加速した。

ちなみに公共交通では危険物の持ち込みが制限されているが、これにはかつて映画フィルムや玩具など様々な製品に素材として使われていたセルロイドも含まれている。非常に自然発火しやすく搬送中のフィルムがよく車両火災を起こしたためで、ほとんどセルロイド製品が流通していない現在でも禁止物となっている。でもギターのピック1、2個くらいなら大丈夫です。

親が転ぶ前に

これからの日本、高齢者の3人に1人は認知症になるといわれており、誰しも気になるのが親の今後だ。同じ話を繰り返す程度はまだ微笑ましく、不必要な買い貯めをしたり、様々な暗証番号を失念したり、コンロでボヤを起こしたりと、やがて家族は色々な困り事に直面するようになる。

いきおい親の財布や通帳を取り上げたりしまいがちだが、突然手許から大事なものがなくなると「誰かが意地悪して隠した」などと思い始めることもあるので対応には慎重さが必要だ。

こうした世情のなか、親子間の資産委託契約ともいうべき「家族信託」が近年注目を集めているという。認知症への対応でよくある後見人制度が資産保全に重きを置き残る家族自身が制限を受けがちなのに比べると、比較的自由度が高い仕組みになっている。

ただし家族信託は締結時点で親の判断能力がまだあることが前提の「事前の備え」。いま元気な親には切り出しづらい話だが、突然の怪我や病気で動けなくなる事もあるので、そうした切り口で始めるのがいいようだ。それに親は次席受託者も指定できるため、万が一、管理を受託した筈の子が先にボケてしまっても(!)不安がないという。

皇居の人々

東京の皇居。その一帯には様々な銅像が立つ。果たしてどんな人々がいるのか見てみよう。

①和気清麻呂=奈良~平安期の貴族。戦前は天皇の忠臣として敬われたためこうして銅像まで作られた。

②楠木正成=鎌倉期の武人。住友財閥の奉納によるもので、これも天皇に尽くした忠臣として銅像化された模様。

③吉田茂=戦後日本の主権回復に奔走した総理大臣。生誕百年の機に後援組織が作ったらしい。

④北白川宮能久親王=皇族かつ近衛師団(皇居守衛部隊)長。旧師団施設にあった像が組織解体後に現在地に移設。

⑤大山巌=陸軍大臣や参謀総長を務めた明治期の軍人。

⑥品川弥二郎=内務大臣を務め、法学校を創設(後の獨協大学)するなど国政に尽くした政治家。

⑦大村益次郎=戊辰戦争を指揮し後に陸軍を創設。

思いのほか戦前の軍属が多い様子。呪いの将門塚もつぶそうとしたGHQがよくそのままにしたものだ。

テレビの歩き方

大きな声では言えないが、テレビの競技バラエティ番組「TVチャンピオン」に出たことがある。題材は某モノづくり系。最初に言っておくが、チャンピオンにはなれなかった。そもそもは私の作品を製作スタッフがネットで見てお声をかけて頂いたのだが、予選もなくそのまま出られたのは光栄なものの、これで勝負心がないままだったのが間違いの元だった。

スタッフに「作品の材料費は番組から一定額支給します」といわれ自分は単純に喜んだが、チャンピオンとなった人などは支給額に数倍する費用をつぎ込んで各戦での見栄えを底上げしていた。その人曰く「優勝賞金で元は取れるから」。この思い切りと熱意、実のところ出場者は互いを良く知る同好の間柄で、ゆえに自分はそこまでの真剣勝負への心構えが足りなかったようだ。

また撮影前、試合方法やルールについてスタッフと競技者とで会合はあったものの、本番での厳格なルール適用は実際には消え、これを多少無視してでもお目立ちポイントを用意し評価を得た人が結果的に勝ち進んだ。その加減が勝敗の分かれ目にもなり、自分はそこでジ・エンドとなった。

結局一番注目を浴びたのは、テレビ的にオイシイ画の「失敗の瞬間」。少しは視聴率に貢献できただろうか。

アップル七転び八起き

iPhoneを開発した先端的イメージから近年はイケイケのアップル社だが、それは数多くの失敗の上に築かれたものでもある。無念にもあだ花となった製品群をいま一度振り返ってみよう。

・「Lisa」1983

マウス操作やウインドウ表示、ゴミ箱の配置などトレンドを先取りしたパソコンだったが、もっさりした性能が不評で大量在庫を抱える羽目に。

・「Newton message pad」1993

世界初の携帯情報端末(スマホの先祖)。しかし任天堂スイッチ相当のサイズに重さ五百㌘は片手持ちが厳しく、手書き認識の実用性もいま一歩だった。

・「Pippin@」1996(バンダイと共同開発)

MacOSをベースにネット機能を標準で備えたゲーム&マルチメディア端末として発売。だがその潜在力を活かせるソフトや仕組みが揃わなかった。

・Mac互換機 1994

MacOSを他社にも供給する戦略が展開され、日本でも音響機器メーカーのパイオニアが独自品を発売。だが九七年にアップルに復帰したS・ジョブスは自社の成長の妨げになると判断し、この手法は撤回された。

こうした紆余曲折の末に1998年、アップル社はiMacで大ヒットを記録し、ようやく健全な経営を得た。

「外」のクルマ

車で街を走らせると時々、青地に「外」と書いたナンバープレートの、各国駐日大使館が使う車に出くわす。

そのプレートに記された数列の前半は01のアフガニスタンから155のトーゴまで国を表し、後半は大使館ごとで01~99を順に振る。外の字が〇で囲まれ末尾が01のものは大使専用車で、イギリスは紳士の乗り物ジャガー、イタリアは伊達男っぽいマセラティなど先進国なら自国の高級ブランドを走らす。

この外ナンバー車、注意すべきは管轄が国土交通省ではなく外務省となる「動く治外法権」であるという点。違反金の踏み倒しが年間3,000件もあり、特に数列の前半が79と91の某二大国だけで踏み倒し全体の半分を占める傍若無人ぶりとの話もある。見かけたらとにかく近寄らないのが吉だ。

アメリカのトランプ大統領が来日した際には専用リムジン2台にも外ナンバーが交付されたが、2台×2枚のプレートを分け合ってそれぞれの前と後ろが同じナンバーになるよう見た目を揃えるテロ対策をしていた。ナンバープレートの主旨的にはあり得ない処置だが、これも道交法の及ばぬ外交特権ならではだろう。

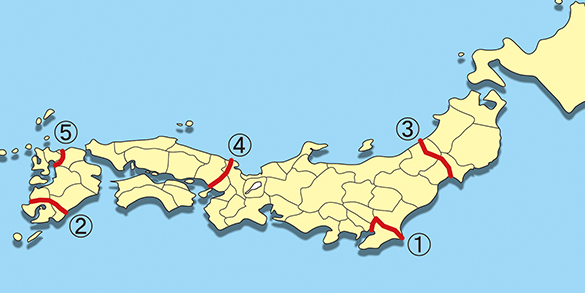

島はいくつある?

ちょっと前、千葉県は県境全部が川で本州と分断された島だと話題になったことがあった(図中①)。厳密には川向うにも千葉の飛び地があったり人工の水路を含むなどで島ではないのだが、これを島と認定した場合、実は日本がばらばらに分裂してしまう。

例えば鹿児島県。宮崎市に注ぐ大淀川を遡上すると鹿児島県西岸に向かう川内川の源流と出会うため、ほぼ鹿児島全体が名前のままに島となる(②)。

もっと大きい規模では、山形県最上郡に太平洋側の北上川と日本海側の最上川へと分流する川があり、即ち北東北は大きな島だ(③)。

同様に兵庫県丹波市には瀬戸内海に向かう加古川と日本海に向かう由良川の共通の水源があり、中国地方全体を島とみることができる(④)。

一方、九州の福岡市から大川市にかけても水系としては繋がっているようなのだが、各所に暗渠があり陸続きなので九州が鹿児島以上の分裂に遭う事態はかろうじて回避される(⑤)。

エレベーターの非日常

かつて「街のデパート」が輝いていた時代、誰もがその「晴れの空間」に憧れていた。その代表がエレベーターガールの存在だったろう。

今でも東京日本橋の高島屋では、1933年築の建物の歴史そのままに、蛇腹式のフェンスを手で開け閉めするエレベーターガールが各階へと誘う様を見ることができる。

しかし、ほど近い銀座一丁目にある「奥野ビル」はもっと凄い。ここにも1932年築当時からの蛇腹式フェンスのエレベーターがあるのだが、ここはドア開閉も乗客任せだ。

実際に乗ろうとすると建物側のドアが結構重く、まごまごしていると動き出してギロチンされそうな気がして怖いが、実際にはカゴのフェンスが閉まっていないと動かない仕組みなので落ち着いて対処しよう。逆に、使用後にきちんとフェンスを閉めておかないと他の階で誰かがエレベーターを呼んでも動かないため、周囲にはしつこいほど開閉についての注意書きがある。

カゴ自体は近年更新され味わいが半減したものの、その見慣れた日常感と、フェンスのすぐ先を建物の壁がナマでガーっと上下するのを見る非日常感とのギャップが逆にトリップ感を醸す。

京都には1926年製、日本で最古の現役エレベーターがあるという。何かの機会に訪ねてみたいものだ。

インドアトラック野郎

昨今の外出自粛の風潮の中、盛況なのがネットゲームだ。FPSバトル、カーレース、育成系など様々なジャンルに溢れているが、ディープになると「黙々と仕事をする」というゲームまで存在する。例えば「ユーロトラックシミュレータ」がそれだ。

タイトルが示唆する通りトラックを運転するゲームで、公道をA地点からB地点まで走り物流任務を全うするのが内容の全て。雇われ運転手から始まり、スキルと稼ぎを得れば個人事業主になれる。しかし燃料代の出費はもちろん、交通違反や事故があれば稼ぎがガツンと失われるのでひたすら安全迅速であることが求められる。

マップは実際の1/19に距離感を縮めたヨーロッパ全土の幹線が網羅されていて、細かい地理の勉強にもなったりする。また日本人向けにはファン有志が製作した鋭意拡張中の日本マップもあり、現在は関東甲信から関西そして四国の一部までが網羅されている。

ヨーロッパも日本も狭い道は狭いので、大型トレーラーの運転ともなると繊細な運転感覚が試される。正確なハンドルさばきはレースゲーム用のコントローラーを使うことで実現できるが、これは大型車のハンドル径や角度と違うので、実際に運転するリアリティとはズレがあるのがシミュレータ的には若干残念なところだ。

坂道シリーズ

会社の住所地・東京都港区には多くの坂がある。地名としては赤坂が超有名だが、実はそういう名前の坂はない。近年にわかに注目を浴びているのが乃木坂、けやき坂、そして日向坂だろう。

乃木坂(港区赤坂9丁目)

明治期の赤坂・青山界隈は陸軍施設が散在しており、日露戦争で活躍した乃木将軍もここに住んでいた。今も残る彼の旧居と彼を祀る乃木神社にちなんだこの坂道には、乃木坂46の楽曲を売るソニーミュージックのスタジオが面している。最寄り駅・地下鉄乃木坂駅もジャケット撮影のあった聖地だ。

けやき坂(港区六本木6丁目)

広大な六本木ヒルズの敷地の南側辺をなす比較的勾配の緩い坂で、ひらがなけやき表記が本来。おしゃれな店が並び、欅坂46のクール路線とはちょっと趣が異なる。元乃木メンのアナウンサー、斎藤ちはるが勤務するテレビ朝日は坂の目の前。

日向坂(港区三田2丁目)

麻布通りから古川を渡り駐日オーストラリア大使館へと上る急勾配の坂道。ただしこの地名の読みは「ひなた」ではなく「ひゅうが」。江戸時代に日向国佐土原藩屋敷が坂の上にあったことに因む。名前のイメージと違って夕陽が当たる真西向きの坂である。

24時間ヘリ監視

過保護な親というものは世界中にいる。近年社会問題にもなっているのがアメリカだ。

欧米は子供の自立心を育てるのに熱心だった筈だが、現代アメリカでは子供ひとりで外で遊ばせたりするのが児童保護法令に反する行為となったことで少々おかしな風潮が出てきた。この法令の対象は13歳までなのだが、行き過ぎた親がついには就職面接にまでしゃしゃり出るようになったという。

通称「ヘリコプターペアレンツ」。子供の周りにつきまとい過干渉する姿から付いた言葉が示すその様子とは…

・面接官に子供の履歴書とスイーツを差し出す。

・バイト先の責任者などと偽って子供べた褒めのコメントを伝える。

・面接中に子供の携帯のスカイプで状況をモニター、アドバイスを送る。

・子供が別の面接に行ってるからと代理面接を申し出る。

・給与額の交渉に乗り出す。

・そしてだいたいの場合、面接官もこうした応募者は不採用にするが、親は「なぜうちの子が不採用なのか」と文句の電話をかけてくる。

無論日本にもこうした人はいないわけではないが、アメリカでは法令が過保護を助長したせいでより事例が極端化してしまったようだ。